Der Lindenhof in Zürich

Der Lindenhof in Zürich

Von der Eiszeit bis heute

siehe auch:

http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrich

Die Geschichte der Ursprünge der städtischen Siedlung von Zürich, der Stadtbefestigungen und des Lindenhofs wurde in den letzten 200 Jahren mehrmals umgeschrieben.

Hier die aktuellste Version:

Oswald Heer: Die Urwelt der Schweiz. 1865, S. 546.

15 Mio. v. Chr. Den Gesamtuntergrund von Zürich bildet die tertiäre, obere Süsswasermolasse. Auch Üetliberg und Albisgrat wurden zu dieser Zeit gebildet (Molasse und Nagelfluh).

115 000 - 10 000

v. Chr. herrscht die letzte Eiszeit, die Würm-Eiszeit (Jung-Pleistozän; Mittel-Paläolithikum

mit Neandertaler;

ab 35 000 Jung-Paläolithikum mit Homo sapiens sapiens)

von insgesamt etwa 15 Eiszeiten während der letzten 2,6 Mio. Jahre im Raum der

heutigen Schweiz

Ca.

8000 v. Chr. (Holozän; Mittelsteinzeit; Mesolithikum) entstanden im

Bereich der heutigen Stadt Zürich nach dem Rückzug des Linthgletschers der

Ausfluss (heute „Limmat“ genannt) eines Sees (heute „Zürichsee“) - etwa im

Gebiet des heutigen Paradeplatzes -

und zwei Moränenhügel:

rechts der Limmat die Erhebung, die heute „Hohe Promenade“ heisst, links der

Hügel, der heute „Lindenhof“ heisst.

Die Menschen lebten – wie schon vorher - einerseits in Höhlen und unter

Felsdächern, anderseits in Freilandsiedlungen entlang den Seen und Flüssen

(Limmat, Aare, Reuss, Birs) in zeltartigen Konstruktionen und Laubhütten

Seit etwa 4250 v.

Chr. (Jungsteinzeit; Neolithikum; Landwirtschaft) entstanden an der

Zürichseebucht Seeufersiedlungen (auch „Pfahlbauerdörfer“ genannt),

insgesamt neun von Wollishofen bis zur Seehofstrasse, dazu zwei Inseln (Kleiner

und Grosser Hafner);

sie waren nicht dauernd bewohnt

Um 1500 v. Chr. (Mitte

der Bronzezeit) wurden die Seeufersiedlungen plötzlich verlassen, entweder weil

sich der Wasserstand erhöhte oder senkte (!) oder wegen kriegerischer

Auseinandersetzungen.

Die Menschen zogen sich auf den Üetliberg (Fluchtburg) zurück

6. Jh. v. Chr. Fürstensitz der Kelten auf dem Üetliberg

Zur Zeit der

Kelten (Eisenzeit; 800-15 v. Chr.) war der Lindenhof offenbar unbewohnt. 1989/91

fand man bei Grabungen am oberen Rennweg, beim heutigen Hotel „Widder“, Reste

von Holzhäusern und Scherben von keltischen Gefässen aus der Zeit kurz vor 50

v. Chr.

Ob die Kelten „sogar ein bedeutendes, mit Befestigungen versehenes … ‚Oppidum’

errichtet hatten, wissen wir nicht“ (D. Wild 2004, 10).

Das Mittelland war von den Helvetiern bewohnt. Drei Stämme waren die Tiguriner, Verbigener und Tougener.

Ab 15 v. Chr. entsteht auf dem Lindenhof (unter Kaiser Augustus) eine kleine römische Militärstation. „Die folgende römische Zivilsiedlung Turicum kam ohne Befestigung aus, wie alle römischen Zivilsiedlungen des 1.-4. Jahrhunderts n. Chr. in unserem Raum“ (D. Wild 2004, 10)

um 200 Grabstele an der Pfalzgasse: Unio, Vorsteher der Zollstation von Turicum (Zürich), und seine Frau Aelia beklagen den Tod ihres Söhnchens Lucius Aelius Urbicus

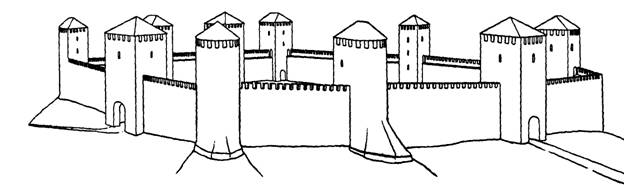

ca. 300 (unter Diokletian) oder 330 (unter Konstantin) oder 370 (unter Valentinian): Kastell mit 10 Türmen aus Stein: „Castrum Turicum“ als Teil eines weiträumigen Befestigungssystems (zerfällt nach 400 langsam; wird aber weiter benützt)

Emil Vogt: Der Lindenhof in Zürich. 1948.

ab 600: fränkische Besatzung von Zürich

ab 800 oder 850: der fränkische Adel (Karl der Grosse oder Ludwig der Deutsche) baut auf dem Lindenhof eine Pfalz (880 „karolingische Pfalz“)

ab 890: die Herzöge von Alemannien (auch als Herzöge von Schwaben bezeichnet) erneuern die Pfalz

10. Jahrhundert: dauernde Niederlassung von Kaufleuten (mit eigenem Recht) an der Marktgasse, die ihrerseits freie Handwerker anzogen

ab 950

(vergrösserte „ottonische Pfalz“ mit 30m langem „Kaisersaal“):

die deutschen Kaiser Otto I., Otto II. (laut Sigmund Widmer,

1976, II, 35, 84), Heinrich II. und Konrad II. besuchen Zürich öfters;

auf der Pfalz wird Gericht gehalten

976-1172 sind die kaiserfreundlichen Grafen von Lenzburg Herren von Zürich sowie Vögte über Fraumünster und Grossmünster

Kurz vor 1050 lassen

die Salier die alte Pfalz abbrechen und eine neue, grössere errichten:

ein zweigeschossiger, langgestreckter Hallenbau, von 13 m

Breite und einer Länge von mindestens 75 m; darin ein über 30 m langer

Kaisersaal;

Zürich wird unter Heinrich III. Reichsstadt (er besucht die Stadt mindestens 6

Mal)

1098 übergibt Heinrich IV. die Reichsvogtei an die Herzöge von Zähringen

um 1180 bauen die Zähringer das langgezogene Pfalzgebäude zur turmbewehrte Pfalzburg mit vorgelagertem Doppelgraben um (D. Wild 2004, 7, 30)

1218 wird Zürich nach

dem Aussterben der Zähringer von Kaiser Friederich II. (der seinen geistigen

und politischen Schwerpunkt in Sizilien hat) für „reichsfrei“ erklärt;

die Pfalz wird geschleift und als Steinbruch gebraucht, für Bürgerhäuser,

Klöster und den Mauerring; möglicherweise auch für das erste Rathaus (1252),

wohin sich auch das politische Zentrum verlagert

1271 wird in einer Urkunde berichtet, dass „gemäss alter Gewohnheit“ Prozessionen auf dem Lindenhof durchgeführt wurden; am Palmsonntag wurde der hölzerne Palmesel vom Fraumünster hier heraufgezogen; am Pfingstmittwoch fand eine Prozession zu Ehren der Heiligen Felix und Regula statt (bis 1524)

1285 siedelt das

1234 gegründete Dominikanerinnenkloster Oetenbach (mit einem Klosterbau im

Tiefenbrunnen) neben den Lindenhof („Sihlbühl“) um

(1525 aufgehoben, der Komplex wurde 1902-03 abgebrochen)

Mai 1292 Hedwig

ab Burghalden führt im Mai 1292 die Zürcher Frauen, bekleidet mit Rüstungen aus

dem Zeughaus und „bewaffnet“ mit Trommeln und Pfeifen, auf den Lindenhof, um

die Stadt belagernden Österreicher unter Herzog Albrecht abzuschrecken

(Brunnenfigur 1912 von Gustav Siber)

1422 hört man zum ersten Mal von den Linden; jede Zunft besass einen steinernen „Stammtisch“; viele Festivitäten fanden statt; auch die Armbrustschützen installierten sich hier, sie haben eine Schiessanlage über die Limmat; die Rückführung der Pfeile erfolgt mit einer Seilwinde über den Fluss (sie schossen „von der Schützenstube, auf dem späteren Schnecken, unterhalb der Metzg am rechten Limmatufer, zur Halde des Lindenhofs“ hinüber – O. Zuber, 1975, 11)

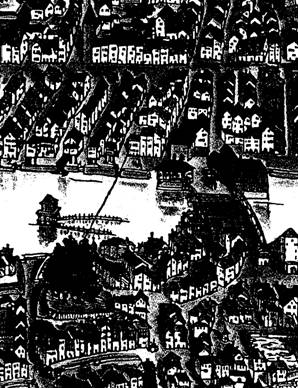

Der Lindenhof um 1400

Thomas Germann: Zürich im Zeitraffer. 1997.

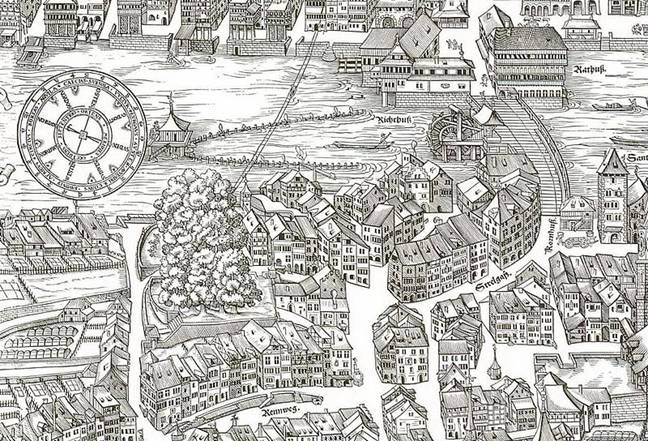

Der Lindenhof auf dem Murerplan (1576)

Gut sichtbar sind die Drahtseile, an denen die von rechts der Limmat abgeschossenen Pfeile zurückspediert wurden

seit 1668 wird ein laufender Brunnen aus einem Sod in der Schipfe gespiesen

Im 18. Jahrhundert ist das Sechseläutenfeuer mit der Verbrennung des «Böög» an der Lindenhofhalde belegt

1798 findet auf dem Lindenhof unter grossem Pomp die Beschwörung der von Napoleon diktierten neuen helvetischen Konstitution statt

1937-1938 systematische archäologische Ausgrabungen auf dem ganzen Lindenhof durch Emil Vogt

1966-1968 Freilegung der Gemäuer unter dem Küchenboden der Freimaurerloge

1997-1999 archäologische Ausgrabungen im Rennwegquartier (und bei der Zentralbibliothek, 1990) verändern das bisherige Bild, das man von den Stadtbefestigungen hatte und deuten auf einen keltischen Ursprung der Stadt Zürich hin

Seither zahlreiche neue archäologische Funde und Befunde

Freimaurerei in Zürich gibt es ab ca. 1740, zuerst nur sporadisch

1771 „Modestia

cum Libertate“ (McL) gegründet (zuerst unter dem Namen „La Discrétion“);

zweiter Meister vom Stuhl: Diethelm Lavater (1743-1826)

Zusammenkünfte im „Schwert“

1786-1811 Loge geschlossen; nachher

Zusammenkünfte im „ Wilden Mann“, Ecke Rennweg/ Fortunagasse

1851 McL kauft von der Familie Gessner das „Haus zum Paradies“ (Lindenhof)

1852-54 Umbau

durch Gustav Albert Wegmann

Funde aus der Römerzeit

sandsteinerne Spitzbogen und Rosetten aus dem Barfüsser-Kloster (beim heutigen

Obergericht)

1959-63 Erneuerung der Baukomplexe an der Pfalzgasse 6 und 4 sowie des Gebäudes Lindenhof 4

1966-68 Renovation der Logengebäude durch Architekt Robert Fässler

2003 erneute Renovation des Grossen Tempels.

Literatur

Adolf Streuli: Der Lindenhof in der zürcherischen Geschichte. Drei Vorträge. Zürich: Orell Füssli 1910.

Emil Vogt: Der Lindenhof in Zürich. Zwölf Jahrhunderte Stadtgeschichte auf Grund der Ausgrabungen 1937/38. Zürich: Orell Füssli 1948.

Marcel Beck, Die mittelalterliche Pfalz auf dem Lindenhof in Zürich. Zeitschrift für schweizerische Geschichte 29, 1949, 70–76.

Emil Vogt, Ernst Meyer, Hans Conrad Peyer: Zürich von der Urzeit zum Mittelalter. Zürich: Verlag Berichtshaus 1971.

Roger Ley et al.: 200 Jahre Freimaurerloge Modestia cum Libertate im Orient von Zürich 1771-1971. Zürich 1971.

Hans Rudolf Sennhauser, Zürich, Ausgegrabene Pfalzkapelle auf dem Lindenhof. In: Friedrich Oswald, Leo Schaefer, Hans Rudolf Sennhauser, Vorromanische Kirchenbauten. Katalog der Denkmäler bis zum Ausgang der Ottonen. Veröff. des Zentralinstitutes für Kunstgeschichte in München III (München 1966–1971) 393-394.

Sigmund Widmer: Zürich – eine Kulturgeschichte. 13 Bände. Zürich: Artemis 1975-85.

Otto Zuber: Der

Lindenhof und seine Bedeutung für Zürich und die Freimaurerei. 1975.

Erster Teil über den Lindenhof (13 Seiten), zweiter Teil über die

Freimaurerlogen in Zürich seit 1740 (25 Seiten).

Helmut Maurer: Der Herzog von Schwaben. Grundlagen, Wirkungen und Wesen seiner Herrschaft in ottonischer, salischer und staufischer Zeit. Sigmaringen 1978.

André Beerli: Von Zürich zum Rhein. Hrsg. Touring-Club der Schweiz. 1979.

Wolfgang Erdmann: Zur archäologischen und baugeschichtlichen Erforschung der Pfalzen im Bodenseegebiet: Bodman, Konstanz, Reichenau, Zürich, in: Deutsche Königspfalzen. Beiträge zu ihrer historischen und archäologischen Erforschung, 3 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 11, 3). Göttingen 1979, 136-210 (ohne die 1966-1967 ergrabenen Befunde).

Hagen Keller: Reichsstruktur und Herrschaftsauffassung in ottonisch-frühsalischer Zeit. Frühmittelalterliche Studien 16, 1982, 74-128.

Karl Schmid (Hrsg.): Die Zähringer. Schweizer Vorträge und neue Forschungen (Veröffentlichungen zur Zähringer-Ausstellung 3). Sigmaringen 1990.

Reinhold Kaiser: Vom Früh- zum Hochmittelalter, in: Geschichte des Kantons Zürich, 1: Frühzeit bis Spätmittelalter, Zürich 1995, 130 ff.

Reinhold Kaiser: Castrum und Pfalz in Zürich: ein Widerstreit des archäologischen Befundes und der schriftlichen Überlieferung? In Lutz Fenske (Hrsg.): Deutsche Königspfalzen, 4: Pfalzen — Reichsgut — Königshöfe (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 11, 4). Göttingen 1996, 84-109.

Thomas Germann: Zürich im Zeitraffer. Gezeichnetes und kommentiertes Stadtbild. 2 grossformatige Bände. Zürich: Werd 1997-2000.

Hannes Steiner: Alte Rotuli neu aufgerollt. Quellenkritische und landesgeschichtliche Untersuchungen zum spätkarolingischen und ottonischen Zürich (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 42). Freiburg i. Br.; München 1998.

Dölf Wild, Margrit Balmer: Kelten in Zürich. Der Ursprung der Stadt Zürich in neuem Licht. Ausstellung im Haus zum Rech, Zürich, 16. Mai bis 11. August 2001.

Thomas Zotz: Turegum nobilissimum Sueviae oppidum. Zürich als salischer Pfalzort auf karolingischer Basis. Frühmittelalterliche Studien 36, 2002, 337-354.

Alfons Zettler: Geschichte des Herzogtums Schwaben. Stuttgart: Kohlhammer 2003.

Margrit Balmer, Andreas Motschi, Dölf Wild, Archäologie auf dem Zürcher Lindenhof. Archäologie der Schweiz 27, 2004, 16–25.

Dölf Wild: Stadtmauern. Ein neues Bild der Stadtbefestigungen Zürich. Schrift zur Ausstellung im Haus zum Rech, Zürich, 6. Februar bis 30. April 2004.

Margrit Balmer, Spätkeltische Befunde und Funde in der Altstadt von Zürich. In: G. Kaenel, S. Martin-Kilcher, D. Wild (ed.), Siedlungen, Baustrukturen und Funde im 1. Jh. v. Chr. zwischen oberer Donau und mittlerer Rhone. Colloquium Turicense. Kolloquium in Zürich, 17./18. Januar 2003 (Lausanne 2005) 125ff.

Geneviève Lüscher: Turicum – Das keltische Zürich gewinnt an Profil. UniPress 128/2006, 26-27, Universität Bern.

Fabian Küng, Der König blickt zur Limmat. Die Befunde zur karolingischen Pfalz auf dem Zürcher Lindenhof. Stadt Zürich, Archäologie und Denkmalpflege 2006–2008, 24–27.

Neil Morgan, Frank Blaser: Lindenhof – The Heart of Zürich. Emtdecken Sie Zürichs schönstes Quartier. Zürich: plan b. agentur für massnahmen 2008.

Margrit Balmer: Zürich in der Spätlatène- und frühen Kaiserzeit. Vom keltischen Oppidum zum römischen Vicus Turicum. (Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 39). Hochbaudepartement der Stadt Zürich, Stadtarchäologie. FO Print & Media AG, Zürich und Egg, 2009.

Andreas Motschi, Pfalzen und frühe Stadtentwicklung in Zürich. Ein Überblick. In: Uwe Gross et al. (Hrsg.), Frühe Pfalzen – Frühe Städte. Neue Forschungen zu zentralen Orten des Früh- und Hochmittelalters in Süddeutschland und der Nordschweiz. Kolloquium Ulm 2009. Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg 58, 2009, 93–102.

Andreas Motschi: Palatium imperiale. Neue Befunde zur jüngeren Königspfalz auf dem Lindenhof in Zürich. Mittelalter, Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins, 16. Jahrgang 2011/3, Oktober 2011, 65-87.

Alfred Messerli: Der Stempel des Geheimnisvollen. Das Logengebäude auf dem Lindenhof in Zürich als Gesamtkunstwerk von Gustav Albert Wegmann (1812-1858). Leipzig: Salier Verlag 2014, 127 Seiten, mit ca. 80 farbigen Abbildungen (alte Stiche, Architekturskizzen, Fotos des Gebäudes von Aussen, der Inneneinrichtung und zahlreicher Gegenstände).

siehe auch:

Der Lindenhof – Ein Stimmungsbild aus dem Jahre 1959

Dr. phil. Roland Müller, Switzerland / Copyright © by Mueller Science 2001-2016 / All rights reserved

Dr. phil. Roland Müller, Switzerland / Copyright © by Mueller Science 2001-2016 / All rights reserved

Webmaster by best4web.ch