Gedanken zur masslosen Anwendung technischer Möglichkeiten

Gedanken zur masslosen Anwendung technischer Möglichkeiten

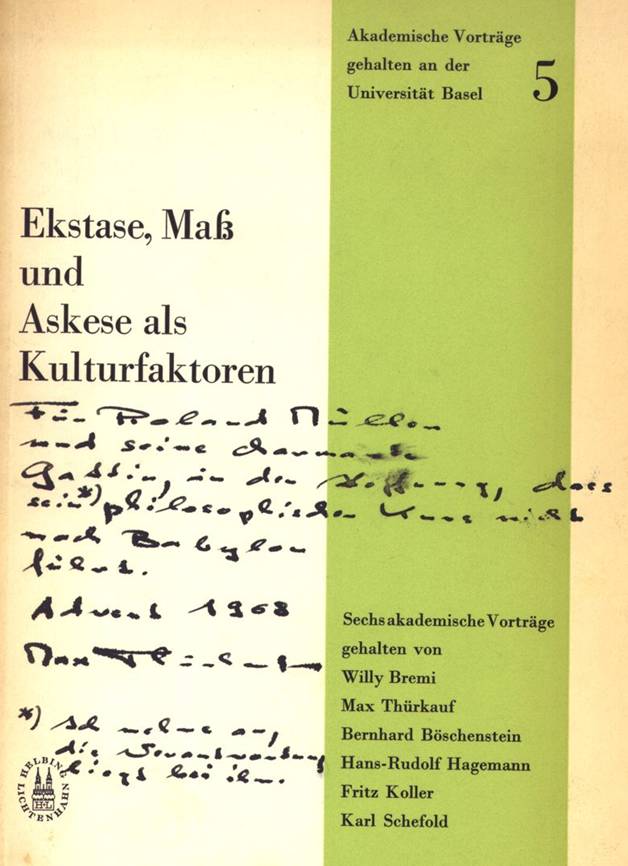

Von Max Thürkauf

In:

Akademische Vorträge gehalten an der Universität Basel

Nummer 5

Ekstase, Mass und Askese als Kulturfaktoren

Sechs akademische Vorträge gehalten von

Willy Bremi, Max Thürkauf, Bernhard Böschenstein, Hans-Rudolf Hagemann, Fritz Koller, Karl Schefold

Basel 1967 Verlag von Helbing und Lichtenhahn, Seiten 23-38.

In bezug auf uns selbst ist es naheliegend, die Erde in besiedelte und unbesiedelte Gebiete einzuteilen. Ein Hauptmerkmal der Gegenden ohne menschliche Besiedlung ist das Bleibende, das Unveränderliche. über Menschenalter hinweg bleibt das Antlitz der Landschaften erhalten. Sowohl in den großen Zügen wie auch in der Umgebung. Da sind die Wüstengebirge mit ihren Tälern, Schluchten und Höhlen, die schon seit Urzeiten immer dieselben Tiere beherbergen. Die Vegetation, wenn auch nicht üppig, atmet im Rhythmus der Jahreszeiten. Oder denken wir an die Galerienwälder weiter tropischer Ebenen. Noch durchziehen dort Flußläufe unberührte Waldgebiete und Auen. Das große Wechselspiel des Lebens läßt alles so, wie es seit Menschengedenken war. Nichts scheint sich zu ändern. Für Hunderte von Jahren. Da und dort sogar für Jahrtausende. Immer gleich ist das Meer. Symbol für Werden und Vergehen aus immerwährendem Sein. So war die Erde.

Wie veränderlich sind die Länder geworden, wo viele Menschen leben. Aber nicht nur das, was uns die Natur gegeben hat, ist rascher Wandlung oder gar Austilgung unterworfen. Auch das von Menschenhand Geschaffene wird immer mehr Gegenstand schneller Veränderung. Eine moderne Stadt ist ununterbrochenes Werden und Verschwinden. Die Geschwindigkeit ist dabei so groß, daß man, wie wir sagen, zusehen kann. Wer heute nach Jahren in seine Heimatstadt zurückkehrt, wird vieles nicht mehr finden. Dafür steht Neues, ihm Unbekanntes. Überall wo der Mensch die Kräfte seiner Maschinen ansetzt, wandelt sich das Antlitz der Erde rasch. Was, wie uns scheint, immer war, verschwindet. Die von Menschen gemachten Gegenstände wachsen nach Zahl und Abmessung. Sowohl das Kleine wie auch das Große. Elektronische Steuergeräte feinster Struktur messen und kontrollieren die Kräfte gewaltiger Staumauern, hinter welchen ganze Täler ertrunken sind. Die Werke der Technik sind für menschliche Siedlungsräume Selbstverständlichkeit geworden.

Und doch, wenn wir in der Geschichte nur zwei oder drei Menschenalter zurückgehen, sind die Verhältnisse sehr verschieden. Nicht nur die unberührten Gebiete der Erde, auch die Siedlungen der Menschen verliehen dem Beschauer den Eindruck von Beständigkeit. Denken wir an die «Topographien» des Baslers Matthäus Merian. Durch Jahrhunderte spiegelte seine Radiernadel die Bilder europäischer Städte. Merian starb 1651. Aber nahezu 200 Jahre lang ist der Reisende, der seine Fahrt nach diesen Bildern vorbereitet hatte, nur geringen Veränderungen begegnet. Seine Vorstellung, die ihm das Meriansche Bild vermittelte, entsprach weitgehend der Wirklichkeit, obwohl der Künstler die Stadt vor mehreren Generationen gezeichnet hatte. Besiedelte Gebiete, Städte und Dörfer wiesen eine den unberührten Landschaften verwandte Persistenz auf. Die Häuser wurden um ein Vielfaches älter als die Menschen. Das Vaterhaus war Inbegriff der Geborgenheit, Ziel der Rückkehr. Die Heimatstadt Symbol der Beständigkeit.

Dies hat sich gründlich geändert. Der Beginn des Umbruches scheint in der Zeit zu liegen, wo die Mauern der europäischen Städte geschleift wurden. Also in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Eisenbahnen fuhren schon vorher. Hatte Basel doch eigens ein Eisenbahntor. Darwin veröffentlichte sein Hauptwerk 1859. Dies ist kein Zufall, wie wir sehen werden. Vielmehr bestehen tiefgreifende Zusammenhänge. In dieser Zeit beginnen die Kräfte der Technik groß und mächtig zu werden. Das technische Zeitalter beginnt. Die Folgen sind weithin sichtbar.

Doch der Ursprung, die Ur-Sache dieses Geschehens, das wahrlich Umbruch genannt werden muß, liegt weiter zurück. Viel weiter sogar. Ursprünge sind in keiner Weise so evident wie das daraus Gewordene. Groß ist der Baum, fern in der Vergangenheit liegt das kleine Samenkorn. Ursprünge sind immer leise, verborgen und geheimnisvoll. Das Forschen danach ist voller Spannung, Enttäuschung und Abenteuer. Denken wir vergleichsweise an die Paläontologie. Nach Teilhard de Chardin ist es geradezu ein Gesetz dieser Wissenschaft, daß die Ursprünge in den riesigen Räumen der Vergangenheit verschwinden. «Le Blanc de L'origine» nennt er diese, dem beginnenden Werden inhärente Eigenschaft. Die Geschichte der Menschheit teilt dieses Phänomen der Paläontologie. Was dort geologische Formationen, sind da Jahrhunderte. Auch hier sind die ersten Blätter unbeschrieben. Le Blaue de L'origine. So wollen wir versuchen, die Geschichte bis zu den Ursprüngen der modernen technischen Kräfte zurückzuverfolgen.

Wenn uns das gelingt, so sollte es möglich sein, den Weg wieder vorwärts zu gehen, um in die Gegenwart zu gelangen. Auf diesem Weg werden Hinweise über das Wesen und die Eigenarten dieser Kräfte zu finden sein. Der Kräfte, die das Antlitz unserer heutigen Welt mit wahrlich rasender Geschwindigkeit ändern. Auch Fragen sollten sich beantworten lassen, die etwa folgendermaßen lauten: Warum kannten die alten chinesischen Kulturen keine Feuerwaffen? Das dazu nötige Schießpulver stand diesen Menschen schon vor Jahrtausenden als Feuerwerkskörper zur Verfügung. Warum verfügten die Hochkulturen des Mittleren Ostens nicht über etwas Automobiles? Oder warum hat in der antiken Welt niemand versucht, es Dädalus und Ikarus gleichzutun? Warum wurden die entsprechenden Maschinen nicht gebaut? Liegt die Vermutung nicht geradezu auf der Hand, daß diese Fragen eng mit der Frage nach dem Wesen der technischen Kräfte zusammenhängen?

Allzuschnell sind wir heute geneigt, die Antwort in den Begriffen «Fortschritt» und «Entwicklung» zu suchen. Aber was ist Fortschritt, was ist Entwicklung? Seien wir uns doch bewußt: eine solche Erklärung der technischen Welt würde fordern, daß 5500 Jahre der bekannten Geschichte weder Fortschritt noch Entwicklung gekannt hätten. Welche Überheblichkeit oder gar Selbstgefälligkeit würde eine solche Erklärung fordern! Alle Träger der großen Kulturen müßten als ignorant bezeichnet werden. So etwas ist ausgeschlossen. Der Grund muß ein anderer sein.

Wo hat das Werden und Tun eingesetzt, das wir meinen, wenn von Entwicklung und Fortschritt die Rede ist? Wir müssen zurückkehren in die Zeit der Renaissance und des beginnenden Barocks. Gestalten wie Lionardo da Vinci, Kopernikus, Galilei, Descartes und Torricelli erscheinen. Dort suchen wir zunächst die Wiege der Technik. Ich betone: zunächst. Es ist das wissenschaftliche Experiment, das in seiner modernen Form damals geboren wurde. In dieser Zeit entstanden die Arbeitsräume, die wir Laboratorien nennen.

Die Welt wurde in den Laboratorien auf eine ganz bestimmte Art und Weise betrachtet. Es wurde experimentiert. Und dies ist eine Tätigkeit, die zuvor in der uns bekannten Geschichte nie methodisch betrieben wurde. Das methodisch betriebene Experiment ist ein Novum. Verglichen mit den Zeiträumen der Geschichte ist es unvermittelt aufgetaucht. Doch die Geschichte lehrt uns, daß allen Ereignissen ein Werden zugrunde liegt. Langsam hat sich auch das Experimentieren von einem Ursprung her entwickelt. Aber wo liegt der Ursprung? Was ist der eigentliche Grund? Um eine Antwort geben zu können, müssen wir sehen, was ein wissenschaftliches Experiment überhaupt ist. Das heißt, wir müssen sehen, was das Neue ist, das in das menschliche Tätigkeitsfeld eintrat.

In erster Linie handelt es sich bei einem wissenschaftlichen Experiment um eine menschliche Handlung. Und zwar um ein Tun, das um der Beobachtung willen durchgeführt wird. Das Besondere an dieser Art der Beobachtung ist eine Zweiheit.

Erstens: Der Mensch als Experimentator beobachtet das von ihm in die Wege geleitete Geschehen - das Experiment - als Zuschauer. Das ist wesentlich, obwohl diese Tatsache heute zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Der Mensch als Subjekt trennt sich vom Geschehen in der Umwelt bewußt ab. Die Welt, in der er lebt, wird dabei zum Objekt. Er tut dies, um objektiv beobachten zu können. Wenn eine Beobachtung an einer zu diesem Zweck aufgebauten Anordnung durchgeführt wird, so nennt man diese Beobachtung ein Experiment.

Zweitens: Die Beobachtung wird mit mathematischen Methoden verfolgt. Das heißt, der Verlauf des Experimentes wird mit Zahlen gemessen und mit Zahlengesetzen beschrieben. Das Experiment ist also durch zwei Grundbedingungen charakterisiert. Nämlich durch die objektive Betrachtungsweise - das heißt, durch die Subjekt-Objekt-Spaltung - und die quantitative Messung der Vorgänge. Das letztere fordert zwangsläufig eine weitere Bedingung. Es ist dies die Reproduzierbarkeit des Experimentes. Denn jeder Meßwert ist mit einem Fehler behaftet. Und wenn die Größenordnung dieses Fehlers angebbar sein soll, ist immer mehr als ein Meßwert erforderlich. Dies wird, wie wir noch sehen werden, in der Anwendung des Experimentes auf biologische Vorgänge Konsequenzen haben. Denn ein Lebensprozeß ist nicht wiederholbar, wenn auch viele mit dem Leben verknüpfte Phänomena eine Wiederholbarkeit vortäuschen mögen. In letzter Konsequenz ist alles Leben einmalig. An jedem Ort und zu jeder Zeit. Dessen wollen wir uns voll bewußt sein.

Wie schon gesagt, scheint die Wiege des wissenschaftlichen Experimentes in der Toscana gestanden zu haben. Ein Land, überreich an Kultur und Geschichte. Michelangelo, Lionardo und Galilei haben dort gelebt. Aber was waren die Gründe und Voraussetzungen für solches Tun? Was hat Lionardo veranlaßt, den Vogelflug mit einer Maschine nachzubilden? Wieso ist Galileo aus der Anschauung herausgetreten und hat sein Fernrohr auf den Jupiter gerichtet, um in dessen Monden den Beweis für die Existenz der kopernikanischen Astronomie zu sehen? Wo liegen die Gründe für seine Messungen am fallenden Körper und schwingenden Pendel? Was hat Torricelli veranlaßt, den Druck der Luft mit dem Gewicht des Quecksilbers zu messen? Sind die dafür verantwortlichen Geisteskräfte im Zeitraum des 16. und 17. Jahrhunderts entstanden? Oder liegt der Ursprung weiter zurück? Verborgen in einem frühern Ereignis?

Versuchen wir die Geschichte in einer weiten Schau zu überblicken. Die großen Konturen nur zu sehen. Dabei erscheint in dieser Landschaft unseres Seins und Werdens tatsächlich ein tiefgreifender Einschnitt. Gleichend einem Paß zwischen hohen und weiten Gebirgen. Die Entstehung des Christentums! Das ganze Abendland ist daraus geworden. Das Abendland, aus dem das messende, subjekt-objekt-trennende wissenschaftliche Experiment hervorgegangen ist. Die ersten methodischen Experimentatoren waren Christen. Zur Zeit ihrer Tätigkeit, bei den Anfängen der modernen Naturwissenschaft, hatte der christliche Glaube ein und ein halbes Jahrtausend gewirkt. Die abendländischen Kulturzentren sind auf diesem Boden gewachsen.

Das Christentum gab dem Denken diejenige Freiheit, die für eine wissenschaftliche Tätigkeit erforderlich ist. Nämlich eine Freiheit der Welt gegenüber, in der wir leben. Die Jenseitigkeit der christlichen Weltbetrachtung läßt den Menschen Zuschauer der Welt sein. Allerdings wollen wir schon an dieser Stelle betonen, daß er dabei Zuschauer eines Spieles ist, in dem er selbst mitspielt. Die Voraussetzung für die Subjekt-Objekt-Trennung ist durch das Christentum gegeben. Ganz im Gegensatz zur in sich geschlossenen antiken Welt ist die christliche Welt geöffnet. Die Tragweite der Christusworte «Mein Reich ist nicht von dieser Welt» ist in mancher Hinsicht groß.

Mit diesen Überlegungen habe ich einen wesentlichen Zug der Geschichtsphilosophie von Kurt Rossmann berührt. Sicher wird es mir der verehrte Kollege gestatten, seine Betrachtungsweise mit einem Zitat anzudeuten: «Der antike Mensch erkennt, was er sieht, im Medium des theoretischen, des ordnend schauenden Logos. Der vom biblisch-christlichen Gottesglauben geprägte Mensch aber erkennt nur, was er selbst hervorbringt, im Medium des praktischen Logos.» Ich möchte betonen, daß dieses Zitat aus einem Ganzen herausgegriffen ist und nicht mehr vermag als anzudeuten und auf das Ganze hinzuweisen.

Die Voraussetzung für das wissenschaftliche Experiment ist tatsächlich der biblisch-christliche Glaube. Nur darin konnte der Mensch aus der Welt heraustreten und das Geschehen als Subjekt betrachten. Sei es das Wechselspiel der Kräfte im Experiment. Oder die differentiell-kausale Beschreibung von materiellen oder gedanklichen Vorgängen mit den Mitteln der Mathematik. Galilei hatte das Experiment und die Vorgänge lediglich notiert. Seine Ergebnisse hatte er als vom beobachtenden Menschen geschaute Tatsachen betrachtet. Weiter nichts. Für Galilei bestanden ganz einfach die Fakten, die er als beobachtendes Subjekt in den Objekten der Welt mit Hilfe von Experimenten gefunden hatte.

Einen weiteren Schritt hat sein gallischer Zeitgenosse Rene Descartes getan. Er sprach dem von der Welt befreiten Menschengeist die Fähigkeit zu, das Geschehen und Sein in der Welt mit Hilfe der differentiell-kausalen Betrachtungsweise bis ins Letzte zu erfassen und zu beschreiben. Außer dem Menschen besteht die Welt aus Dingen. Dinge, die vom beobachtenden, objektgetrennten Menschengeist erfaßt, verstanden und berechnet werden können. Die Seelen der Tiere und Pflanzen müssen daher verschwinden. Als Konsequenz einer solchen Betrachtungsweise. Der Mensch als denkendes, erkennendes Subjekt ist aus der Welt herausgetreten. «Cogito ergo sum.» Er ist jenseitig geworden. Die Welt besteht aus Objekten. Objekte, die im Experiment beobachtet werden können. Objekte, die mit Hilfe der Mathematik quantitativ beschreibbar sind.

Aber vielleicht hatte Descartes doch irgendwie gefühlt, daß etwas vorhanden sein könnte, das Subjekt und Objekt gemeinsam sein kann. Das Leben! Widmete sich doch der Mathematiker in Holland eingehend anatomischen Studien. Dies zu einer Zeit, in der die Welt des mechanisch Erfaßbaren noch kaum angetastet war. Ein nahezu unberührtes Tätigkeitsfeld wartete auf die Anwendung mechanistischer Darstellungsmittel. Trotzdem wurde sein Genie vom Phänomen Leben angezogen. Wer weiß, ob eine Ahnung seine Überzeugung von der unbedingten Anwendbarkeit einer experimentell prüfbaren, also objektiven Betrachtungsweise unangenehm berührt hat.

Denn Leben kann nicht in Subjekt und Objekt gespalten werden. Subjekt-objekt-getrennte Experimente können nur mit den Teilen der Welt durchgeführt werden, denen kein Leben innewohnt. Wenn dasselbe mit Lebendigem gemacht werden will, so verschwindet das Leben unter der Hand und vor dem Auge des Experimentators. Descartes wollte das nicht wahrhaben. Viele andere auch nicht. Und die Forscher, die das nicht wahrhaben wollen, haben sich gemehrt. Bis zum heutigen Tag. Trotz vielen Hinweisen auf die Mängel des subjekt-objekt-gespaltenen Betrachtens hat sich die Methode in ihrer Anwendung in einer kaum überblickbaren Weise vervielfacht. Warum? Wegen der Erfolge in einer Welt ohne Lebewesen. In der Welt der Physik und Chemie - um moderne Bezeichnungen zu verwenden. Oder auf den Hauptnenner gebracht: wegen der Erfolge der Technik!

Wir wollen uns hier besinnen, daß eine strenge Grenze zwischen Leben und Physik besteht. Trotz Bezeichnungen wie Biophysik, Biochemie und molekulare Biologie. Nirgends konnte eine Brücke geschlagen werden zwischen dem Leben und der quantitativen, differentiell-kausalen Betrachtungsweise. Immer verschwindet das Leben bei der Anwendung dieser Methoden. Doch bevor wir hier weitergehen, sei nochmals zum Ursprung hingeblickt.

Viel Zeit mußte verstreichen seit den Verkündigungen Christi im Gelobten Land. Mehr als tausend Jahre lang hat die Botschaft von der Befreiung auf dem Weg nach Westen leise und in aller Stille gewirkt. Warum westwärts und nicht der Sonne entgegen? Vielleicht waren es die Straßen des römischen Reiches, die diesem Denken die Welt erschlossen haben. Wie in der Paläontologie mit ihren viel weiteren Zeiträumen verschwinden auch hier die Ursprünge. Leben und Geist sind in den Anfängen zart und hinterlassen keine Spuren. Erst da, wo Protoplasma Mineralien zu formen vermochte, stehen uns fossile Reste als Hinweise zur Verfügung. Ähnlich verhält sich der Geist. Erst da, wo er manifeste Gestalten hervorgebracht hat, können wir ihn in den Räumen der Geschichte erkennen. Auch hier gilt das Gesetz des Verschwindens. Das «Blanc de L'origine». Mehr als tausend Jahre lang scheint der Gang der Geschichte gleichgeblieben zu sein. Kaum läßt sich in der materiellen Struktur etwas finden, das die abendländische Welt von der Antike unterscheidet. Ich betone: materielle Struktur. Die Fäden der geistigen Welt jedoch werden zu einem immer dichteren Gewebe. Wie in der Evolution der Lebensformen wechseln auch hier langsames Werden und Durchbrüche miteinander ab. Die Entdeckungen können gewissermaßen als Mutationen des Geistes betrachtet werden. So tritt die Kugelgestalt der Erde aus der Vorstellung heraus und wird Wirklichkeit. Der Wind wird bezwungen. Die Schiffe kreuzen gegen seine Richtung, die in der Welt Homers schicksalsweisend war. Auf großer Fahrt weist die Magnetnadel den Weg. Aus dem Feuerwerk der Chinesen wird die Feuerwaffe des Abendlandes. Die Kunst Gutenbergs vermittelt und vervielfältigt Wissen. Aus Tasten und Suchen wird plötzlich Tat.

Lang war der Weg von Augustinus bis zu Thomas von Aquin. Aber erst Nikolaus von Cues umreißt in aller Klarheit den Gedanken des Messens. Zahl und Maß werden diskutiert. Wir sind in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Lionardo folgt. Galilei beschreibt seine Experimente. Die christliche Betrachtung der Welt bildet sich im objektiven, messenden Beobachten ab. Die Zahl beginnt zu herrschen. Allem, was der Quantität zugänglich ist, wird der Maßstab angelegt. Der Maßstab, auf dem Zahlen geschrieben sind. Langsam und ebenso leise, wie die Zahl gekommen ist, beginnen die Qualitäten in den Hintergrund zu treten. Ein Prozeß setzt ein, der die Realität der Welt meßbar machen will. Descartes übernimmt das Experiment Galileis. Er macht den beobachtenden Menschen zum erklärenden und wissenden Subjekt in einer Welt von Objekten. Aus dem langsam Gewordenen, der leisen Vorbereitung von einundeinhalbtausend Jahren Geschichte ist diese Mutation des Geistes hervorgegangen. Deutlich steht alles vor uns. Ziehen wir wiederum die Paläontologie als Vergleich herbei. Das verborgene Werden ist durch einen handgreiflichen Fund Gegenstand geworden. Je mehr wir uns der Gegenwart nähern, um so dichter werden die Fakten. Wo Galilei noch als Beschauender in der Welt stand, ist Descartes aus dieser Welt herausgetreten: «Cogito ergo sum». Aber auch: «De omnibus est dubitandum». Der menschliche Geist soll fähig sein, eine Welt ohne ihn zu beobachten. Die Subjekt-Objekt-Trennung ist vollbracht. In der letzten Konsequenz. Galilei noch betrachtete seine Experimente wie alle Dinge in der Welt. So wie er auch eine Zikade oder eine Blume betrachtete. Descartes machte ihm dies zum Vorwurf. Für Descartes ist das Experiment Mittel zum Zweck. Ein Instrument zum Erkennen der Welt, aus der er herauszutreten vermag. Eine Welt der Objekte. Alles sind Objekte. Die Mineralien und die Lebewesen.

Auch der menschliche Körper, der durch das Leben den Geist trägt, ist Objekt. Objekt wie Tier und Pflanze. Objekte, die vom menschlichen Geist verstanden werden können. Mit Hilfe des subjekt-objekt-trennenden Experimentes. Eine bewußte Trennung ist nicht mehr nötig. Sie ist dieser Betrachtungsweise implizite, sie ist Methode geworden. War diese Trennung Descartes bewußt, oder war bereits er der Gefahr des Selbstverständlichseins ausgesetzt? Denn für seine mechanistische Betrachtungsweise ist diese Spaltung Voraussetzung. Und wie rasch wird eine Voraussetzung Selbstverständlichkeit. Sicher ist, daß seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts diese Spaltung für jegliche naturwissenschaftliche Tätigkeit Selbstverständlichkeit ist. Bis zum heutigen Tag. Wenige Ausnahmen vorbehalten. Ich denke beispielsweise an die Kontroverse zwischen Goethe und Newton.

Da Selbstverständlichkeiten nicht Nährboden für Kräfte sind, die zum Denken anregen, ist es nicht erstaunlich, daß im Bereich der Naturwissenschaften recht wenig über diese Spaltung und ihre Konsequenzen nachgedacht wurde. Besonders wenig am Anfang. Denn die Erfolge der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise waren auf ihre Art tiefgreifend und völlig neu. Das Neue fasziniert immer. Am Anfang schienen der Wissenschaft keine Grenzen gesetzt. Jeder, der sich mit ihr beschäftigte, war von ihr erfüllt, und alle Horizonte waren unermeßlich weit und blau. Auch heute braucht derjenige, der keine Grenzen sehen will, keine zu sehen. Die wissenschaftliche Tätigkeit geht vom Hundertsten ins Tausendste. Spezialgebiet entsteht aus Spezialgebiet. Doch wer das Ganze sehen möchte, die Welt, in der wir leben, der sieht einen Dschungel. Die Spezialgebiete wuchern und verdecken immer mehr die Sicht auf das Ganze. Und ausgerechnet diejenige Wissenschaft, die auf Descartes' Determinismus am meisten gebaut hat, sieht sich an einer eigenartigen Grenze. Die Physik. Das meßbare Wechselspiel der Kräfte mußte bei der Betrachtung der kleinsten Teile durch Wahrscheinlichkeitsräume von beliebigen Dimensionen ersetzt werden. Dort, wo nach dem Letzten gegriffen sein will, nach dem Atom, verschwindet die Bestimmbarkeit. Das Subjekt tritt wieder in das Tun und Handeln ein. Das, was am Anfang alles gedacht, geschaffen und sich dabei selbst ausgeschlossen hat. Der Mensch !

Dies sollte Anlaß zum Denken sein. Zum Nachdenken über das, was aus dem Experiment, aus der Subjekt-Objekt-Trennung geworden ist in der Welt, in der wir als Teil des Ganzen, als Teil der Wirklichkeit leben. In unserer Welt, aus der wir nicht heraustreten können, um das Weltgeschehen von außen anzusehen. Gewissermaßen als «wissenschaftliches Weltbild». Aber wie kann die Wissenschaft sich selbst erkennen, wenn die Lebenszeit der Wissenschaftler mit Zahlen, Rechnungen und komplizierten Apparaturen ausgefüllt ist? Wir haben heute viele Uhren, aber wenig Zeit. Doch zum Beschauen und Betrachten der Welt benötigt man, wie für jede Tätigkeit, Zeit. Die Wissenschaft hat diese Zeit nicht mehr. Die Zeit, die Galilei und Descartes, Leibniz und Newton hatten. Das Spezialgebiet absorbiert voll und ganz. Und doch werden die Folgen der quantitativen Betrachtungsweise immer mehr offenbar. Was ist geschehen im Verlaufe von 400 Jahren?

Die Subjekt-Objekt-Trennung wurde in die Welt, in der wir sind und leben, hinausgetragen. Denn die Erfolge der messenden Kunst waren tiefgreifend und überzeugend. Die Experimente wiesen auf die Wirkungsweise der in der Natur gebundenen Kräfte hin. Die Forscher lernten diese Kräfte mit Zahlen zu beschreiben. Das beobachtete Geschehen schien an besondere Gesetze gebunden zu sein. Auch außerhalb des Laboratoriums schienen diese Gesetze Gültigkeit zu haben. Der Begriff «Naturgesetz» entstand. Ich möchte an dieser Stelle betonen, daß es sich dabei um Gesetzmäßigkeiten handelt, die von Menschen unter den Bedingungen der von ihnen angestellten Messungen und Experimenten gefunden wurden. Es besteht überhaupt keine Ursache zur Annahme, daß die Natur an diese Gesetze gebunden sei. Also, der Begriff «Naturgesetz» darf nicht mißverstanden werden. Bei allen Naturgesetzen handelt es sich um Erfahrungstatsachen, die im Experiment bestätigt werden können. Aber wohlgemerkt, Erfahrungstatsachen im Rahmen des subjekt-objekt-getrennten Experimentes. Dabei kann das Laboratorium auf sehr ausgedehnte Räume extrapoliert werden. Z. B. Räume mit astronomischen Abmessungen. Doch darf niemals vergessen werden, daß bei solchen Beobachtungen ausschließlich physikalische Gesetzmäßigkeiten zur Anwendung gelangen und sonst gar nichts. Es handelt sich dabei im eigentlichen Sinne um Extrapolationen der beim experimentellen Arbeiten gefundenen Gesetzmäßigkeiten auf Gebiete außerhalb des Laboratoriums. Solange es sich dabei um Gebiete handelt, die quantitativen Betrachtungen, d. h. Messungen zugänglich sind, ist gegen solche Unternehmen nichts einzuwenden. Doch es gibt andere Fälle.

Trotz der Gefahr, langweilig zu werden, möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, daß die Methode des wissenschaftlichen Experimentes die Subjekt-Objekt-Trennung voraussetzt; daß die quantitative Betrachtungsweise nur für diejenigen Bereiche der Natur Gültigkeit hat, welche das Phänomen Leben nicht enthalten. Solche Bereiche können im Laboratorium künstlich erzeugt, beziehungsweise angenähert werden. Oder Gebiete von astronomischen Abmessungen können für die ins Auge gefaßten physikalischen und chemischen Betrachtungen von Leben abstrahiert werden. Aber unter keinen Umständen darf die dem physikalischen Experiment zugrunde gelegte Betrachtungsweise bedenkenlos auf die Oberfläche der Erde angewendet werden. Denn diese beheimatet das Leben. Die Biosphäre durchdringt jeden Wassertropfen und jede Felsenritze. Und Leben ist quantitativen Messungen nicht zugänglich. Eine Subjekt-Objekt-Trennung ist nicht möglich. Immer dann, wenn versucht wurde, im Laboratorium solche Messungen zu erzwingen, verschwand das Leben. Der Tod trat ein. Wie Linus Pauling sagt: «Im physikalischen oder chemischen Laboratorium ist das Leben dasjenige, was im Reagenzglas verschwindet.»

Selbst Grundgesetze der Physik, wie der 1. und 2. Hauptsatz der Thermodynamik, sind für lebende Systeme nicht bewiesen. Ihre Gültigkeit wird lediglich angenommen. In gewisser Hinsicht spricht nichts gegen diese Annahme. Aber seien wir uns bewußt, daß es sich dabei um eine Extrapolation aus der unbelebten Welt in die Biosphäre handelt. Solange solches Tun innerhalb des Laboratoriums bleibt, können gegen diese Freiheit des Forschers nur bedingte Einwände gemacht werden. Die Wissenschaft bleibt dann auf ihrem ureigenen Territorium, auf welchem sie volle Freiheit beansprucht und auch genießt.

Anders aber ist die Situation, wenn die wissenschaftliche Betrachtungsweise in das Leben hinausgetragen wird. In die Welt, in der wir leben, in der es keine Subjekt-Objekt-Trennung gibt. Alles Leben in der Biosphäre ist innig miteinander verknüpft. Von einer Reduktion auf quantitative Größen kann gar keine Rede sein. Denn mit diesen kann nicht das Geringste, was dem Leben Gestalt und Sein gibt, gemessen oder beschrieben werden.

Im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts wurde der Physik ein mächtiges Werkzeug in die Hand gegeben. Geschaffen von Newton und Leibniz, verfeinert von den Brüdern Jakob und Johannes Bernoulli. Die Differentialrechnung! Die physikalischen Gesetze mit dem ihnen eigenen differentiellen Charakter wurden damit von der Mathematik im vollen Umfange erfaßbar. Im folgenden 18. Jahrhundert beginnen die exakten Naturwissenschaften mächtig zu wachsen. Die Bezeichnung «exakt» weist auf die Möglichkeit einer mathematischen Darstellung der betrachteten Zustände und Vorgänge hin. Auch die Stofflehre, die Chemie, wurde gegen Ende dieses Jahrhunderts durch die Überlegungen und Experimente von Lavoisier der quantitativen Messung zugänglich gemacht. Das Phlogiston wurde gebannt, und aus der Alchemie entstand die chemische Meßkunst. Die Stoffe wurden von den Händen der Chemiker immer mehr und feiner geordnet. Somit wurde auch der vor unseren Augen erscheinende Stoff zum Objekt, beschrieben mit einer stets zunehmenden Zahl von Quantitäten.

Was war naheliegender, als die im Laboratorium gefundenen physikalischen und chemischen Gesetze zur Beherrschung des Naturgeschehens anzuwenden. So setzte denn im 19. Jahrhundert die technische Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse mit Macht ein. Maschine um Maschine wurde konstruiert. Stoffe mit allen möglichen Eigenschaften wurden produziert. Immer mehr und immer schneller. Durch die wachsende Industrie wurde die wissenschaftliche Forschung durch eine Art von Rückkopplungsprozeß beschleunigt. Immer rascher mehrte sich das Wissen. Heute erkennen wir, daß der zeitliche Verlauf dieser Mehrung mit einer Exponentialfunktion beschrieben werden kann. Dieses Verhalten wird durch die Tatsache veranschaulicht, daß über 90% aller Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker, die je gelebt haben, heute leben. An dieser Stelle sei mir eine Zwischenbemerkung gestattet: Für Kunst und Literatur gilt dies nicht.

Mit diesen Betrachtungen wollen wir in die Gegenwart treten. Kaum gibt es heute einen von Menschen bewohnten Ort, der nicht in irgendeiner Art von der Technik durchdrungen ist. Selbst mitten im Amazonas-Urwald sind Radiowellen oder Flugzeuglärm wahrnehmbar. Der Technik sind keine Grenzen gesetzt. Vom biblischchristlichen Menschen des Abendlandes wurde die in sich geschlossene Welt der Antike geöffnet. Der Mensch steht als Subjekt abseits in einer unendlichen Welt von Objekten. Die Grenzen können beliebig hinausgeschoben werden. Die moderne Wissenschaft und Technik ist eine Konsequenz des befreiten, aus der Welt herausgetretenen Menschen.

Aber in der Wirklichkeit können wir aus der Welt, in der wir leben, nicht heraustreten. Der Körper kann dem Denken nicht folgen. Der Körper lebt wie alle Lebewesen. Er ist streng an die Biosphäre gebunden. Unser körperliches Werden, Sein und Vergehen ist ein Teil der Erde, die eine geschlossene Welt darstellt. Da hilft uns kein Geistesflug durch die Milliarden Lichtjahre des Universums. Da gibt es keine Subjekt-Objekt-Trennung. Das Leben ist gebunden. Unser Geist erscheint im Leben des Individuums und in der Beziehung des Individuums zum Leben.

Die aus dem Experiment und der wissenschaftlichen Betrachtungsweise hervorgegangene Technik ermöglicht dem Menschen die Gestaltung der materiellen Teile seines Daseins. Bei dieser Gestaltung muß klar erkannt werden, daß nur der materielle Teil erfaßbar ist. Nicht das Leben! Daher auch nicht die Bereiche des Geistes, der sich im Menschenleben offenbart. Jede Technik beruht auf materiellen Strukturen; auf Gesetzmäßigkeiten, die einer Messung zugänglich sind. Leben kann nicht gemessen werden. Nicht das Geringste des Lebendigen ist durch eine Differentialgleichung erfaßbar. Lassen wir uns nicht durch die meßbaren Größen täuschen, die den Lebewesen anhaften. Denn alle diese Größen sind rein physikalischer oder chemischer Natur und auch außerhalb der Lebewesen existent. Diese Tatsache muß bei der Anwendung technischer Möglichkeiten berücksichtigt werden. Denn jede technische Anwendung greift in die geschlossene Welt des Lebens ein. Nur die materielle Welt ist unbegrenzt. Die physikalischen Kräfte können beliebig gesteigert werden. Nicht so die Kräfte der Biosphäre. Diese stellt eine gegebene Ganzheit dar.

Die wissenschaftliche Betrachtungsweise ist der Befreiung des Menschen aus der geschlossenen Welt der Antike entsprungen. Die dem wissenschaftlichen Denken zugrunde gelegte Grenzenlosigkeit ist der Technik inhärent. Es liegt somit an uns, die in unsere Welt eingeführten materiellen Kräfte zu bemessen und den der Biosphäre eigenen, unabänderlichen Bedingungen anzupassen. Dieses Maß müssen wir setzen, denn die technischen Kräfte wurden von uns befreit. Sie sind in der Natur gebunden. Keine Maschine entsteht von selbst. Doch hat ein Prozeß eingesetzt, der sich zwischen Mensch und Maschine abspielt. Ein Prozeß, der eine eigene Gesetzlichkeit zu haben scheint. Unaufhaltsam und immer rascher wird das Menschsein von der Maschine durchdrungen. Wissenschaft und Technik ist weder gut noch böse. Alles hängt von den Voraussetzungen und vom Maß bei der Anwendung ab. Besonders vom Maß ! Maßlose Anwendung wissenschaftlicher und technischer Möglichkeiten ist überall schlecht. Bei der Gewinnung von Energie. In der Agrikultur. Selbst in der Medizin. Ganz zu schweigen von der Anwendung bei der Herstellung von Waffen. Die Maßlosigkeit, das Zuviel ist schlimmer und von weitaus größerer Tragweite als alle möglichen Fehler und Irrtümer wissenschaftlicher Bemühungen. Unser Lebensraum ist groß, aber beschränkt. Die technischen Kräfte sind beliebig ausdehnbar, doch in keiner Weise dem Leben spezifisch. Maschinen können wir bauen, soviel wir wollen. Die ganze Erdoberfläche kann in eine einzige, riesige Produktions- und Ausbeutungsanlage verwandelt werden. Aber es steht nicht in unserer Macht, nur ein einziges Lebewesen zu schaffen. Ausgerottete Tiere oder Pflanzen sind für immer aus unserer Lebensgemeinschaft verschwunden. Das Leben kann durch technische Kräfte beeinflußt, aber niemals geschaffen werden. Die Beeinflussung liegt in den Händen der Menschen. Technische Beeinflussung, die das Leben erhält und fördert, kann als gut bezeichnet werden. Damit ist alles Leben, d. h. die ganze Biosphäre gemeint. Denn der Mensch ist nicht auf einzelne Leben, sondern auf das Leben angewiesen. Vernichtetes Leben rächt sich früher oder später am menschlichen Dasein. Die Erfahrung lehrt, daß Technik, im Übermaß angewendet, immer Leben zerstört. Und das ist böse. Im Sinne Albert Schweitzers absolut böse.

Vergegenwärtigen wir uns, daß die technischen Kräfte sich bis heute so gemehrt haben, daß sie mit den Kräften der Biosphäre durchaus vergleichbar sind. Ein Beispiel: Die in den vorhandenen Atombomben gespeicherte Sprengkraft entspricht einer über alle Kontinente ausgebreiteten Schicht Dynamit von mehreren Millimetern Dicke. Und täglich werden neue Bomben produziert. Diese Zahl, die angebbar ist, repräsentiert eine unvorstellbare Vernichtungskraft. Die Bemerkung eines Physikers, daß die erste thermodynamische Maschine schließlich auch eine Waffe, nämlich eine Kanone war, ist angesichts dieser Tatsache mindestens beziehungslos. Nicht so drastisch, aber nicht weniger tief greifen andere Bereiche technischer Möglichkeiten in die Biosphäre und damit in das menschliche Dasein ein. Durch Prozesse, die wir selbst ausgelöst haben, wird der Raum, in dem wir leben, umkrallt. Tiefgreifende Veränderungen können auf weitem Gebiet festgestellt werden. Um so stärker, je größer die Besiedlungsdichte ist. In den Meeren und auf den Kontinenten ist das Leben bedroht. Scheinbar nur das Leben der Pflanzen und Tiere. Wälder fallen, das Wildleben schwindet. Bereits sind nahezu 100 Vögel- und Säugetierformen ausgerottet worden. Immer mehr dominiert auf der Erde der Mensch und seine Technik.

Ob eine rein anthropogene Biosphäre überhaupt möglich ist, wissen wir nicht. Ungeheuerlich wäre es, die Probe aufs Exempel machen zu wollen. Denn eine Rückführung dieser Tat ist nicht möglich. Keine einzige wissenschaftliche Erkenntnis vermag vernichtetes Leben wiederzuschaffen. Eine ausgerottete Tierart ist für immer aus der Welt verschwunden. Nicht deutlich genug kann gesagt werden, daß Berechnungen auf das Gebiet der exakten Naturwissenschaften beschränkt sind. Alle Bemühungen zu einer Übertragung der Methode in den Bereich des Lebens waren vergeblich. Sie mußten vergeblich sein. Wenn man sich die Grundbedingung des Experimentes, nämlich die Subjekt-Objekt-Trennung vergegenwärtigt. Für das Leben ist eine solche Spaltung nicht möglich, denn wir selbst sind Leben. Zur Durchführung der Experimente haben wir uns von der Welt losgelöst, befreit. Dasselbe gilt für die Auswertung der Ergebnisse mit Hilfe der Mathematik. Zur Objektivierung des Lebens müßten wir uns vom Leben befreien. Somit liegt auf der Hand, daß eine Behandlung des Lebendigen, der Biosphäre, mit der differentiell-kausalen Methode der exakten Naturwissenschaften nicht möglich ist. Nur die Brücke über den Fluß, das Schiff auf dem Ozean, das Kraftwerk in der Strömung, nicht aber das Leben in den Wassern kann berechnet werden. Keine einzige Amöbe. Seien wir uns darüber ganz klar. Zur Erfassung der Biosphäre stehen uns keine Formeln zur Verfügung. Biosphäre können wir nicht konstruieren. Sie ist uns gegeben seit Anbeginn.

Vielleicht wird es ganz besonders deutlich, daß mit der differentiell-kausalen Methode der exakten Naturwissenschaften das Phänomen Leben nicht erfaßt werden kann, wenn wir den Versuch einer Anwendung auf uns selbst betrachten. Ich denke dabei an die dialektische Geschichts- und Gesellschaftsanalyse von Marx und Lenin, die letztlich auf dem Prinzip der mechanistisch-deterministischen Betrachtungsweise Descartes beruht. Was daraus geworden ist, können wir sehen. Wie eigenartig mutet es an, daß die extremsten Reaktionen ausgerechnet in einem Land mit einer kulturgeschichtlichen Tiefe von mehr als fünf Jahrtausenden auftreten. In China. Was ist die Gesellschaft anderes als Beziehung zwischen Menschen und deren Beziehung zur Schöpfung überhaupt. Das große Wechselspiel aller Lebewesen. Gesellschaft ist Leben!

Nichts, aber auch gar nichts weist darauf hin, daß technische Prozesse irgendeine Beziehung zum Lebendigen haben. Nur im Maß ihrer Anwendung liegt die Entscheidung, ob unser Wissen um die Kräfte der Physik gut oder nicht gut ist. Maßlose Anwendung der differentiell-kausalen Methode führt zum Materialismus in Ost und West. Ich betone Ost und West. Denn unser Materialismus unterscheidet sich von jenem in letzter Konsequenz nur durch das Epitheton «dialektisch». Die Urwurzel ist dieselbe. Die Anwendung des aus differentiell-kausal betrachteten Experimenten gewonnenen Wissens auf das Leben.

Heute ist es soweit, daß die Quantität technischer Kräfte in erster Linie entscheidet. Die Bedeutung der Qualität tritt immer mehr zurück. Die entscheidende Frage heißt: Wie groß ist die Produktion? Die Erdoberfläche wird immer mehr Ausbeutungsobjekt der Produktionsmaschine. Der expansive Charakter dieser Maschine ist evident. Grenzen sind nicht gegeben. Aber die an die Erdoberfläche gebundene Biosphäre ist eine in sich geschlossene, begrenzte Welt. Unsere Welt! Noch ist Zeit, Maß zu halten, die technischen Kräfte so einzusetzen, daß das Leben erhalten und gefördert wird. Damit ist alles Leben gemeint. Es steht uns nicht zu, wertes von unwertem Leben zu selektieren. Die menschliche Urteilskraft wäre überfordert. Wer sollte da Grenzen setzen. Kaum ist seit der Zeit, da in diesem Zusammenhang mit der Wissenschaft im Emblem unermeßliche Verbrechen begangen wurden, eine Generation herangewachsen.

Technischer Fortschritt tut heute nicht mehr not. Wir sind nicht in der Lage, die vorhandene Technik zu bewältigen. Die Wissenschaft ist nicht imstande zu sagen, wie wir leben sollen. Was not tut, sind Besinnung und Erhaltung von Leben. Denn die Schöpfung droht zu sterben - durch die Maschine.

Dr. phil. Roland Müller, Switzerland / Copyright © by Mueller Science 2001-2016 / All rights reserved

Dr. phil. Roland Müller, Switzerland / Copyright © by Mueller Science 2001-2016 / All rights reserved

Webmaster by best4web.ch